在棗礦集團田陳煤礦的百米井下,綜采一區機電技術員曹亮正手持激光測量儀精準定位設備故障點,這位曾經的“愣頭青”如今已成為手握3項國家專利的“山能工匠”,他的蛻變正是該礦構建全鏈條人才培育體系的生動注腳。面對智能化礦山建設浪潮,田陳煤礦以“人才強企”戰略為軸心,打造出獨具特色的“選苗-育苗-壯苗”人才成長優選計劃,做大“蓄水池”、鍛強“生力軍”,為企業高質量發展注入新的生機活力。

“礦井發展就像下棋,人才就是最關鍵的先手棋。”該礦深諳此道,創新構建培訓、練兵、比武、晉級、超越“五位一體”培養體系,將勞模創新工作室、創客聯盟等平臺化作人才“孵化器”。技能大師與設備廠商專家組成的“雙師團隊”,為職工量身定制技術套餐。近三年累計開展定向培訓127場,培養出48名技師、12名高級技師,智能化綜采設備操作人才儲備量增長300%。

在青年人才培育上,礦井鋪設“見習技術員-副技術員-主管技術員”的成長快車道。通過“掛職鍛煉+導師護航”模式,讓36名“80后”“90后”在關鍵崗位經風雨見世面。綜采二區“00后”技術主管申旭磊感慨:“從跟著老班長下井摸設備,到帶隊攻克液壓支架同步控制難題,企業給我們搭建了看得見的成長階梯。”

創新激勵機制如同點燃人才引擎的“助燃劑”。礦井建立“創新積分銀行”,將技術攻關、專利成果與職務晉升、薪酬待遇直接掛鉤。去年開展的“靶向攻關”活動中,《移動式液壓錨固鉆車》等5項成果斬獲國家級獎項,15項創新獲省部級表彰,累計創造經濟效益2800萬元。獲得“雙創之星”稱號的智能裝備工程師胡冬冬說:“現在搞創新既有‘里子’更有‘面子’,我的兩項專利直接被應用到井下生產系統。”

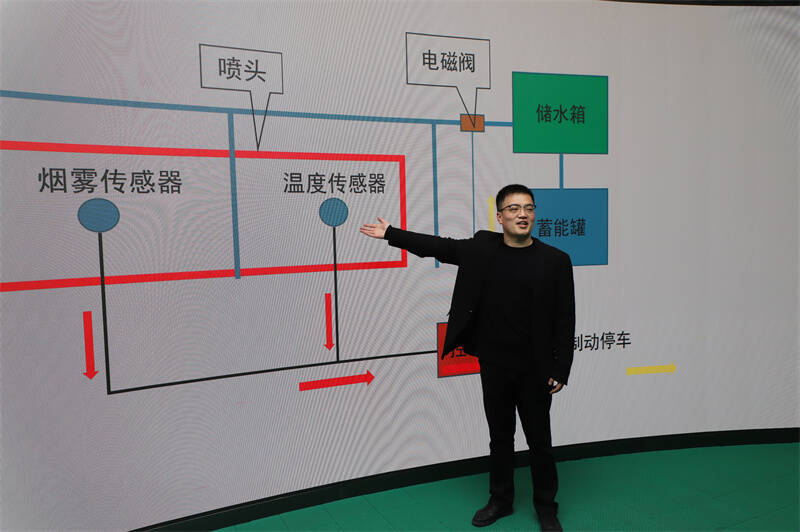

人才活水激蕩創新浪潮。從“機載錨索漲拉器”到“鋰電池自動滅火裝置”,46項自主研發成果在安全生產中大顯身手。礦井科技創新貢獻率從三年前18%提升至35%,真正實現了“智匯煤海”的轉型蝶變。如今,這里的技術人才密度達到每百人11.3名,較三年前翻了一番,形成老中青三代人才梯次迸發的生動局面。

行走在田陳煤礦,處處可見“技能明星墻”“創客成果展”營造出的濃厚氛圍。這座擁有36年開采歷史的老礦,正以人才戰略重構發展基因,讓每個平凡崗位都成為孕育工匠的沃土,讓每顆創新的種子都能在煤海中綻放光芒。

(未經授權禁止轉載)