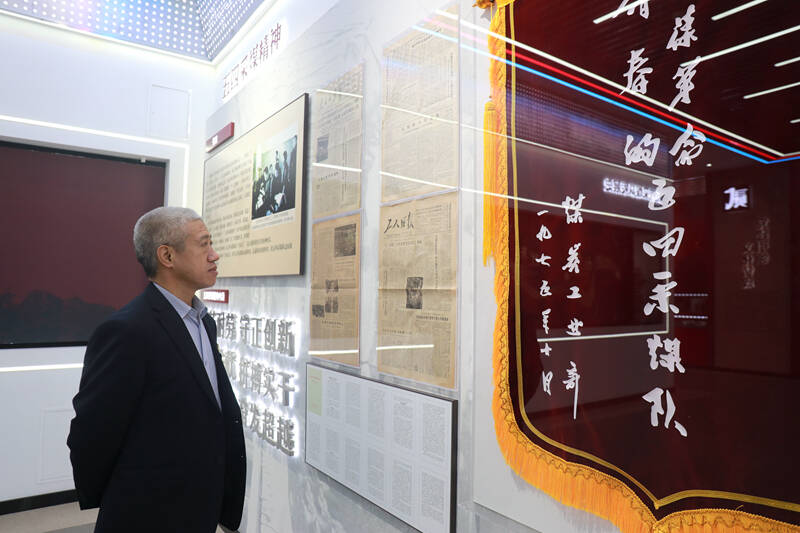

3月21日,在正通煤業企業文化展廳的五四采煤隊展柜前,與這支隊伍相伴38年的老職工李軍,正凝視著展柜上多張泛黃的《人民日報》《工人日報》——30多年前報道里,承載著他的青春歲月,再轉頭看著隔壁的TBM掘進機展柜,眼角的皺紋里漾出欣慰。

(該公司五四采煤隊職工李軍)

“當年我們用10斤重的鎬頭創奇跡,現在年輕人用10寸長的控制器闖新路,但骨子里的精氣神從未改變!”李軍的感慨擲地有聲。

從當年“抓革命,促生產”的全國典型,到現在的企業標桿,紅色基因已滲透到正通煤業每個角落,他們將“特別能吃苦”的攻堅韌勁融入災害防治戰場,把“特別能戰斗”的拼搏血性注入TBM掘進應用,把“特別能奉獻”的擔當精神嵌入數字化應用中,在千米井下續寫著新的奮斗史詩。

提及正通煤業,“水”始終是繞不開的話題,正通煤業黨委副書記、總經理周長寬深有感觸:“礦井涌水量大,從建礦初期一直與‘水患’作戰斗,我們堅信一定會戰勝它。”

(該公司五四采煤隊區隊班子成員合影)

正如醫者先療心,正通煤業想要戰勝“水患”,提高“精氣神”是首選。2015年10月,西北礦業(原淄博礦務局)將五四采煤隊成建制調入正通煤業,旨在用紅色基因彌補思想短板,重塑團隊精神,這不僅可以提升全員抗水災的信心,更將“水患”防治從被動應對轉變為主動預控,實現思想與行動的雙重提升。

本領往往誕生于困境。前不久,由正通煤業地質測量部王宇、蒙樂樂等4人組成的團隊斬獲山東能源礦山測量工團體冠軍。這份榮譽的背后彰顯出紅色基因的傳承,更驗證了防治水技術體系的實效。

他們運用現代技術、工藝,采取物探和鉆探聯合作業的方式,精準把脈井下現場隱蔽致災因素,通過相互驗證,讓災害無處遁形。同時與中國礦業大學共同研究“預注漿堵水減水工藝”,催生出的“帷幕截流+平面改造”協同效應,再搭配“井上下水文動態監測系統”,形成了一套“探測—治理—監測”全鏈條技術解決方案,真正將“水患”鎖入科技治水的智慧牢籠。據了解,由他們主導的《侏羅紀煤田頂板強突水砂巖含水層涌水機理及修復治理技術研究》項目,被納入國家礦山安全監察局礦山安全生產科研攻關項目。

這套技術體系為TBM在復雜地質條件下的高效掘進掃清了障礙。從2020年引進首臺TBM開始,他們歷經“跨界原搬引進、局部自主改造、全面設計優化”三級跳,通過對TBM設備結構、施工工法、施工組織等方面的礦化改造,實現了設備由通用化到定制化的迭代升級。

(該公司引進TBM時場景)

“TBM的進化史就是企業的創新史,設備從最初的167米到現在的45米,重量從原來的800噸到目前的300多噸,TBM越用越輕巧,通過持續優化結構設計與系統集成,實現了顯著的技術躍升。”周長寬介紹,5年時間,4臺TBM累計掘進巷道2萬多米,并創出了單班進尺23.1米、單月進尺450米的最高紀錄,較同斷面傳統掘進工藝提速5——7倍。更令人矚目的是,他們不僅斬獲“煤炭行業兩化深度融合優秀項目”“中國煤炭工業行業標桿案例”等十余項國家級、省部級榮譽,還牽頭制定兩項行業標準,填補了國內空白。其應用成果亮相陜西省創新創業博覽會,吸引20余批次行業學習交流,成為企業的一張亮眼名片。

(該公司井下膠輪車運輸場景)

當TBM在井下譜寫“鋼鐵洪流”進行曲時,其他數字技術也同步開展。井下車輛等候室,下午3點,數十輛膠輪車排列有序,隨著中班職工有序登車,智慧調度系統實時監控,膠輪車群沿著運輸大巷魚貫而行,車輛尾燈勾勒出充滿科技感的井下交通圖景。目前,正通煤業井下物料和人員已全部實現膠輪車運輸,職工上下井實現“點對點”,上下井路途時間縮短近1個小時,物料運送單趟平均節省時間近40分鐘。

同樣在地面地銷發運廣場,運煤司機只需手機操作就能完成進礦、裝煤、過磅整套程序,不僅全程不用下車,還能了解到煤種、裝載量等信息,大幅提高裝運效率,廣場上再也看不到車輛擁擠的場景。據了解,汽車智能裝車系統的投用,減少了人工、設備等費用年投入近100萬元,車輛發運時間由每車40秒縮短至20秒。

采煤機記憶截割、皮帶集控系統改造、遠程放倉、礦井智能一體化管理系統建設……從人拉肩扛到數字孿生,從經驗驅動到機器控制,變的是技術形態,不變的是精神內核。

當前,礦井部分區隊黨員干部人手一本《毛主席語錄》,這本紅色封皮的小冊子與智能手機同放于工作服口袋中,成為井下作業的“思想導航儀”,在“紅”與“智”交織的工作實踐中,以“世上無難事、只要肯攀登”的勇氣,在千米井下續寫著新的奮斗史。

“1975年五四采煤隊用血肉之軀托起‘永葆革命青春的采煤隊’紅旗,今天我們要用數字技術樹起‘現代化礦山’新標桿,整整半個世紀,就像毛主席的詩詞一樣‘上九天攬月、下五洋捉鱉’,我們就是上接衛星導航、下穿煤層巖層,讓紅色基因在礦山永遠鮮亮。”正通煤業黨委書記、董事長張金魁動情地說。

(未經授權禁止轉載)